急性呼吸窘迫综合征(ARDS)作为一种临床综合征,缺乏诊断金标准。虽然五十五年来ARDS的定义进行了多次修订,但随着临床实践和科学研究的进展,“柏林标准”的局限性日渐突出。为了应对这些改变,2023 ARDS全球新标准扩展了诊断对象、胸部影像学和低氧评估手段并增加了资源受限地区的诊断,以此促进了ARDS早期识别与治疗干预、流行病学以及临床相关研究的开展。但是,这种“广义”水平的修订可能涵盖非ARDS的患者人群,增加ARDS诊断的假阳性率。因此,2023 ARDS全球新标准的有效性和准确性需要进一步验证。

版权归中华医学会所有。

未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)于1967年被首次描述,1994年欧美共识会议制订了ARDS的诊断标准,2012年发布了“柏林定义”。然而在临床实践中,“柏林定义”渐显局限,2023年ARDS全球新定义发布,突破了“柏林标准”的局限,将ARDS的诊断范围扩展至接受高流量氧疗和资源有限地区的患者,诊断无需限定呼气末正压,提出将血氧饱和度/吸入氧浓度(SpO2/FiO2)用于ARDS的诊断和严重程度分级,并强调了超声的诊断价值。新定义提升了ARDS诊断的普适性,促进ARDS的早期识别。呼吸支持是ARDS重要治疗措施,已从单纯的“肺保护”发展为“肺、右心和膈肌保护”,但各种细节仍在探索中。2023年欧洲重症医学会发布了新的ARDS指南,其中着重讨论了ARDS的呼吸支持策略。同期,美国胸科学会也更新了ARDS管理指南。为了更好地帮助临床医师认识ARDS,回答临床上相关问题,编辑部邀请华中科技大学同济医学院附属协和医院尚游教授牵头组织了本期ARDS专题文章,围绕ARDS的热点话题进行探讨,包括2023全球新定义的进步及局限,高流量氧疗及无创通气、床旁超声在ARDS诊疗中的价值,SpO2/FiO2用于ARDS的诊断和严重程度分级,电阻抗断层成像指导ARDS机械通气,俯卧位的已知和未知,体外二氧化碳清除技术在ARDS治疗中的价值以及临床表型导向的ARDS精准治疗。必须清醒认识到,ARDS患者的高病死率仍是严峻挑战,不能忽视的因素是其高度异质性且缺乏针对其病理生理机制的治疗药物。未来研究应基于精准医学的理念,致力于深入探索ARDS分型,认识其病理生理机制,并据此发展新的床旁诊断、监测技术和治疗药物等,以期改善ARDS患者预后。

1967年Ashbaugh等[1]首次提出急性呼吸窘迫综合征(ARDS)以来,ARDS的诊断从非特征性的临床表现发展到了明确的临床概念,以期能够在临床实践和研究中,及时且准确地识别具有相同表型的患者。然而,随着对ARDS临床流行病学、发病机制、观察性和干预性研究的深入,ARDS“柏林标准”的可靠性和有效性不断地受到质疑。“柏林标准”最显著的缺陷在于,资源有限地区无法满足其对无创或者有创机械通气的需求。随着高流量氧疗(HFNO)在急性呼吸衰竭(ARF)患者中的广泛应用,ARDS“柏林标准”已不能满足临床诊断和研究的需求[2, 3, 4, 5]。同时,一系列研究证明,血氧饱和度/吸入氧浓度(SpO2/FiO2)可作为动脉血氧分压/吸入氧浓度(PaO2/FiO2)的有效、简易性替代,将SpO2/FiO2纳入诊断标准成为可能。另外,资源有限地区和国家的ARDS诊断受到机械通气和动脉血气设备缺乏的极大限制,严重影响了ARDS的诊断和治疗。值得注意的是,肺部超声在危重症ARF患者中的应用也日益增多,有时甚至可以取代传统的胸部X线片。为了积极应对临床实践以及科学证据的变化,ARDS全球专家共识会议提出了新的ARDS临床标准[6]。新标准不仅对ARDS“柏林标准”进行了概念更新,并将ARDS的诊断标准进行了根本性的修订,明显增强了ARDS诊断的可操作性及普适性,势必对未来的临床诊疗及科学研究产生深远影响,其优势与局限值得深入思考与探究。

ARDS新标准由32名来自全球不同国家和地区的ARDS专家在2021年6月至2022年3月通过多次全球共识会议讨论制订,在ARDS的概念模型和诊断标准两个方面对“柏林标准”进行了修订[6]。

ARDS概念模型旨在描述ARDS的核心特征、发病机制和临床表现,是其定义中不可或缺的组成部分。新标准修订了“柏林标准”的概念模型,使ARDS概念更加明晰。新标准定义ARDS是由不同危险因素诱发的急性弥漫性炎症性肺损伤,引起肺泡毛细血管内皮和上皮细胞通透性增加、肺水肿以及肺不张,从而导致通气肺组织减少。临床特征为低氧血症和弥漫性影像学病变,伴随分流和死腔的增加以及肺顺应性的降低。其组织病理表现差异大,包括肺泡内水肿、炎症、透明膜形成以及肺泡出血等。

新标准对以下细节进行了明确修订:(1)强调了急性炎症引起的肺水肿,主要由肺血管及上皮的通透性增加引起;(2)明确了ARDS的危险因素;(3)明确提出重力依赖区肺不张影响ARDS的生理表现及预后(基于俯卧位改善中重度ARDS患者的预后);(4)为更清晰地理解,用死腔和分流的概念替代了原用静脉血掺杂的说法;(5)鉴于肺重量难以测量,去除了肺重量增加;(6)为增加概念的临床可行性,增加了临床治疗对ARDS表现的潜在影响;(7)组织病理改变由“弥漫性肺泡损伤”改为“肺泡内水肿、炎症、透明膜形成以及肺泡出血等”。这些修订反映了近年来对ARDS病理生理,特别是临床病理认识的深化,以期为临床实践中ARDS的识别和诊断提供可靠的依据和坚实的基础[7]。

1.明确了ARDS的危险因素:与“柏林标准”相比,新标准明确指出ARDS可由多种不同的危险因素引起,包括肺炎、肺外感染、外伤、输血、烧伤、吸入和休克等。其中,肺炎为主要的危险因素,其次为肺外脓毒症[8]。同时,新标准强调了低氧血症或气体交换功能障碍并非主要由肺不张导致。

2.完善了ARDS的发病时间:新标准虽保留了“发病1周内”的时间周期,但强调呼吸衰竭症状的“急性出现或恶化”,更加符合ARDS临床表现的多样性,体现了对ARDS临床表现认识的进步。

3.拓宽了影像诊断的范畴:新标准增加了肺部超声作为ARDS影像学诊断的工具之一,定义肺部超声提示的ARDS肺部病变表现为双侧B线和(或)实变,且不能完全用胸腔积液、肺不张或结节/肿块等解释。作为床旁可重复、无放射性的影像诊断工具,肺部超声的加持使得ARDS的临床诊断更具可操作性,为ARDS诊断的推广提供了更大的可能。近期研究表明,将双侧B线和(或)实变与其他超声征象(如胸膜线异常等)相结合可显著提高肺部超声诊断ARDS的准确性,特别是在特异性方面[9]。

4.细化了氧合分层的标准:新标准扩展了“柏林标准”低氧血症的规定,根据有无机械通气和氧合指标对ARDS患者进行分层并提出了更完备的诊断标准。

(1)增加接受HFNO治疗的患者:与“柏林标准”规定需要呼气末正压(PEEP)或持续正压通气≥5 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)的硬性条件不同,新标准纳入了接受HFNO(流速≥30 L/min)的患者。纳入此类患者增加了ARDS诊断的普适性,必将对未来ARDS临床研究与诊治带来重大影响。(2)增加SpO2/FiO2作为低氧血症的评价指标:新标准在“柏林标准”的基础上,引入了SpO2/FiO2。这一扩充提高了ARDS诊断标准的临床实用性和推广性,有望促进诊断标准在不同地区的临床应用。

对于未插管患者,当SpO2/FiO2≤315 mmHg(SpO2≤97%)即可考虑诊断ARDS。对于此类患者,新标准并未进行严重程度分层。对于气管插管患者,根据SpO2/FiO2分层:轻度[SpO2/FiO2≤315 mmHg(SpO2≤97%)]、中度[148 mmHg<SpO2/FiO2≤235 mmHg(SpO2≤97%)]、重度[SpO2/FiO2<148 mmHg(SpO2≤97%)]。对于资源有限地区的患者仅需满足SpO2/FiO2≤315 mmHg(SpO2≤97%)即可诊断。

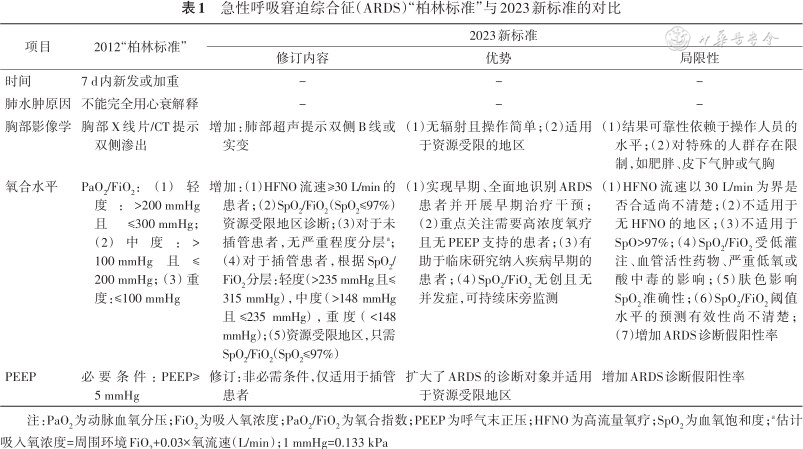

2023 ARDS新标准与柏林标准的差异见表1。

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)“柏林标准”与2023新标准的对比

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)“柏林标准”与2023新标准的对比

| 项目 | 2012“柏林标准” | 2023新标准 | ||

|---|---|---|---|---|

| 修订内容 | 优势 | 局限性 | ||

| 时间 | 7 d内新发或加重 | - | - | - |

| 肺水肿原因 | 不能完全用心衰解释 | - | - | - |

| 胸部影像学 | 胸部X线片/CT提示双侧渗出 | 增加:肺部超声提示双侧B线或实变 | (1)无辐射且操作简单;(2)适用于资源受限的地区 | (1)结果可靠性依赖于操作人员的水平;(2)对特殊的人群存在限制,如肥胖、皮下气肿或气胸 |

| 氧合水平 | PaO2/FiO2:(1)轻度:>200 mmHg且≤300 mmHg;(2)中度:>100 mmHg且≤200 mmHg;(3)重度:≤100 mmHg | 增加:(1)HFNO流速≥30 L/min的患者;(2)SpO2/FiO2(SpO2≤97%)资源受限地区诊断;(3)对于未插管患者,无严重程度分层a;(4)对于插管患者,根据SpO2/FiO2分层:轻度(>235 mmHg且≤315 mmHg),中度(>148 mmHg且≤235 mmHg),重度(<148 mmHg);(5)资源受限地区,只需SpO2/FiO2(SpO2≤97%) | (1)实现早期、全面地识别ARDS患者并开展早期治疗干预;(2)重点关注需要高浓度氧疗且无PEEP支持的患者;(3)有助于临床研究纳入疾病早期的患者;(4)SpO2/FiO2无创且无并发症,可持续床旁监测 | (1)HFNO流速以30 L/min为界是否合适尚不清楚;(2)不适用于无HFNO的地区;(3)不适用于SpO>97%;(4)SpO2/FiO2受低灌注、血管活性药物、严重低氧或酸中毒的影响;(5)肤色影响SpO2准确性;(6)SpO2/FiO2阈值水平的预测有效性尚不清楚;(7)增加ARDS诊断假阳性率 |

| PEEP | 必要条件:PEEP≥5 mmHg | 修订:非必需条件,仅适用于插管患者 | 扩大了ARDS的诊断对象并适用于资源受限地区 | 增加ARDS诊断假阳性率 |

注:PaO2为动脉血氧分压;FiO2为吸入氧浓度;PaO2/FiO2为氧合指数;PEEP为呼气末正压;HFNO为高流量氧疗;SpO2为血氧饱和度;a估计吸入氧浓度=周围环境FiO2+0.03氧流速(L/min);1 mmHg=0.133 kPa

新标准突破了“柏林标准”的局限性,将ARDS的诊断范围扩展至接受无创支持和资源有限地区的患者,为ARDS的早期识别、治疗性干预以及临床研究提供了明确的标准及依据。

自2015年里程碑式的FLORALI研究[10]发表后,HFNO在ARF患者中的使用逐渐增加,并在新型冠状病毒感染疫情期间广泛应用[11, 12, 13]。研究证实,接受HFNO治疗且符合“柏林标准”其他诊断标准的ARF患者与ARDS患者具有相似的特征和预后[14, 15]。同时,将接受HFNO治疗的患者纳入ARDS的诊断范畴,有助于识别处于疾病早期且死亡率较低的人群[16]。新标准明确指出,无论是否气管插管,许多接受HFNO治疗的患者都有可能存在非心源性肺水肿导致的急性肺损伤。将此类患者纳入ARDS诊断标准,这一战略性举措弥补了“柏林标准”对非机械通气的ARDS认知不足的缺陷,显著提高了对疾病早期阶段的识别能力,使得在气管插管前诊断及治疗成为可能。从流行病学的角度看,新标准彰显了ARDS诊断的全球视野和包容性,纳入这些患者将有助于更全面地识别包括资源受限地区的早期ARDS患者。

首先,将HFNO纳入ARDS诊断标准的范畴,拓宽了其适用范围,更广泛地聚焦于所有急性肺损伤的患者,尤其是需要高浓度氧疗的患者。

其次,疾病诊断标准的简单化有助于其在临床实践中更广泛的推广。新标准加入SpO2/FiO2将有助于在资源受限地区以及非重症监护病房环境中ARDS的识别及治疗干预。研究证实,SpO2/FiO2与PaO2/FiO2具有良好的线性或非线性相关性,可作为ARDS的诊断工具并指导治疗[17, 18, 19]。相对于PaO2/FiO2,SpO2/FiO2具有无创且无并发症,可持续床旁监测,对低氧血症的敏感性高以及易于解释等显著优势。

第三,肺部超声作为无辐射且操作简单的工具,不仅在临床实践中得到广泛应用,而且特别是在资源受限地区具有巨大的潜力[20]。新标准指出,在难以获得胸部X线片/CT检查时,应考虑使用肺部超声作为诊断ARDS的影像学依据。将肺部超声纳入ARDS诊断标准,为资源受限地区ARDS的诊断提供了有力的工具,同时也增加了ARDS诊断的普适性。

新标准中将ARDS患者分成插管的ARDS、非插管的ARDS及资源有限条件下诊断的ARDS,自然形成了临床研究中差异化的纳入标准,更有利于ARDS精准化治疗的研究,也势必引导针对不同表型的ARDS采用差异化的治疗策略,逐步实现ARDS表型的进一步细分,并实现更精准化的治疗。

尽管ARDS诊断标准一直在不断演进和完善,但这些标准仍依赖于一系列非特异性指标和临床表现。这意味着无论如何更新与修订,ARDS诊断仍存在一些挑战,无法实现完全“理想化”。

首先,HFNO治疗缺乏统一标准化的流程,包括如何设置恰当的HFNO参数和何时停止HFNO等方面。这种情况下,即使患者症状改善,临床医师仍更倾向于使用高吸入氧浓度,这可能增加ARDS治疗策略的异质性。其次,当SpO2>97%时,SpO2/FiO2并不能准确反映气体交换的严重程度。同时,SpO2受低灌注、应用血管活性药物、严重低氧或酸中毒以及肤色等影响,这些因素都可能降低ARDS诊断的特异性。此类情况下,可优先考虑应用PaO2/FiO2作为诊断ARDS的依据。第三,资源受限地区ARDS诊断标准的过于简单化规定可能导致ARDS发病率和临床预后的偏移。

首先,HFNO流速阈值存在争议。HFNO时以流速≥30 L/min为界是否合适尚不清楚。健康人在闭口呼吸的状态下,流速≥30 L/min时HFNO可产生低水平PEEP,改善氧合并降低呼气驱动[21, 22, 23]。但理论上20 L/min的流速同样可以接受。其次,SpO2/FiO2阈值有效性尚不清楚。基于PaO2/FiO2和SpO2/FiO2的简单线性关系[15],新标准分别以SpO2/FiO2 148和235 mmHg作为插管患者严重程度分层的界值。然而,有证据显示两者之间的非线性相关性更高[18, 19]。因此,SpO2/FiO2作为诊断和严重程度分层的指标,有待进一步的研究来验证其有效性和准确性。第三,肺部超声的应用同样存在一定质疑和争议。新标准强调需要熟练掌握肺部超声的操作人员评估,但这种依赖于操作人员水平的诊断标准过于宽泛。在资源有限的地区,重症医师的肺部超声掌握情况和培训情况是否能满足ARDS的诊断要求值得考量。同时,肺部超声在特殊人群中应用受限,包括肥胖、皮下气肿或气胸、慢性阻塞性肺疾病以及严重组织水肿等。这些因素都可能导致ARDS诊断一致性的降低。因此肺部超声用于ARDS的诊断时,能否无条件地取代胸部X线片和CT值得探讨。

新标准强调了ARDS的发病危险因素,这可能限制了对无病因患者的识别。LUNG SAFE研究发现,8.3%的患者并无ARDS发生的危险因素[24]。因此,过分强调发病危险因素,可能导致ARDS诊断及治疗的延迟。

总之,ARDS新标准对“柏林标准”进行了根本性的修订,促进了ARDS的早期识别和诊断,并使得资源受限地区的ARDS患者将不再被排除在外,必将推动与ARDS相关研究的开展。但对诊断标准范畴的扩大,也可能降低ARDS诊断特异性,ARDS新标准的有效性及准确性迫切需要进一步研究评估。

袁雪燕, 刘玲, 邱海波. 2023急性呼吸窘迫综合征全球新标准:进步与局限[J]. 中华医学杂志, 2024, 104(15): 1216-1220. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20231016-00770.

所有作者声明不存在利益冲突