输血相关急性肺损伤(TRALI)是危及生命的输血急性并发症。TRALI是临床综合征,主要根据临床表现诊断。TRALI的发病机制尚不明确,二次打击模式假说被普遍接受。TRALI的治疗以对症支持为主,尚无针对性的特效治疗。合理用血是避免TRALI的基本措施。实施以避免输注多产次女性献血者血浆成分为主的预防措施降低了TRALI发病率。

版权归中华医学会所有。

未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。

1951年Barnard首次报道了由输血引起的急性非心源性肺水肿病例[1]。1985年Popovsky和Moore[2]在病例系列研究中提出了"输血相关急性肺损伤(transfusion-related acute lung injury,TRALI)"的名词和概念。TRALI是严重的输血急性并发症,在多数发达国家是导致输血相关危重症和死亡的主要病症之一。

2004年在加拿大召开了由多国专家参与的TRALI共识会议(Canadian Consensus Conference,CCC),探讨和制定了TRALI定义和诊断标准[3]。结合1994年美欧联席会议急性肺损伤(acute lung injury,ALI)/急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)的定义[4],CCC定义TRALI为输血时或输血后6 h内新发生的ALI,与其他造成ALI风险因素没有时间相关性。TRALI是临床综合征,不是由单一病因造成的疾病。CCC制定的TRALI诊断标准为:(1)符合ALI诊断。急性起病;存在低氧血症,PaO2/FiO2≤300 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或在室内吸入空气条件下SpO2<90%,无法测量血氧值时有低氧血症的其他临床证据也支持诊断;胸部正位片双侧浸润表现;无左房高压证据。(2)输血前不存在ALI。(3)输血时或输血后6 h内出现症状。(4)与其他造成ALI的风险因素没有时间上的关联。如果ALI/ARDS的其他风险因素与发病存在明确时间关系,当符合前三条诊断标准时,诊断为"可能的TRALI(possible TRALI,pTRALI)"。定义将TRALI发生时间设定为输血后6 h内是基于既往血液预警系统的普遍设定,此外英国的输血严重危害监测系统曾使用24 h的时间设定,但仅增加了少量疑似TRALI病例的纳入。TRALI是临床和影像学诊断,不依赖于实验室检测结果。2005年美国国家心脏、肺和血液研究所(National Heart,Lung,and Blood Institute,NHLBI)也发布了TRALI定义和诊断标准[5],与CCC的基本一致。CCC和NHLBI的定义和诊断标准在国际上得到普遍认可,在之后的临床与科研中广泛应用。

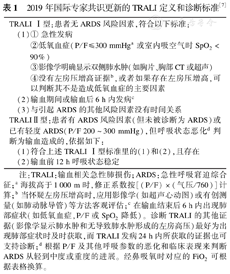

2012年国际共识会议制定了新的ARDS定义和诊断标准(即柏林定义)[6]。在此基础上,2019年国际专家对CCC的TRALI共识进行了修改和更新[7]。在ARDS的柏林定义中,"ALI"一词被删除,取而代之的是"轻度ARDS"。然而,由于术语"TRALI"在全球输血医学和血液预警系统中根深蒂固,故更新仍保留了"TRALI"一词。专家认为pTRALI定义的应用导致存在ARDS风险因素的病例被排除在TRALI病例之外,也导致ARDS病例被归类为pTRALI,故在更新的定义中"pTRALI"一词被删除。更新提出了新的TRALI Ⅰ型(无ARDS风险因素)和TRALI Ⅱ型(有ARDS风险因素或已有轻度ARDS)的定义,具体内容见表1。有ARDS风险因素且符合ARDS诊断的病例,如果在输血前12 h内存在呼吸系统恶化则诊断为ARDS。根据柏林定义,造成ARDS的风险因素(除输血外)包括直接损伤(肺炎、胃内容物吸入、肺挫伤、吸入性损伤、淹溺)和间接损伤(脓毒症、重大创伤、胰腺炎、严重烧伤、非心源性休克)。

2019年国际专家共识更新的TRALI定义和诊断标准[7]

2019年国际专家共识更新的TRALI定义和诊断标准[7]

| TRALI Ⅰ型:患者无ARDS风险因素,符合以下标准: | ||

| (1)①急性发病 | ||

| ②低氧血症(P/F≤300 mmHga或室内吸空气时SpO2<90%) | ||

| ③影像学明确显示双侧肺水肿(如胸片、胸部CT或超声) | ||

| ④没有左房压增高证据b,或者如果存在左房压增高,可以判断其不是造成低氧血症的主要因素 | ||

| (2)输血期间或输血后6 h内发病c | ||

| (3)与引起ARDS的其他风险因素没有时间关系 | ||

| TRALIⅡ型:患者有ARDS风险因素(但未被诊断为ARDS)或已有轻度ARDS(P/F 200~300 mmHg),但呼吸状态恶化d判断为输血造成的,依据如下: | ||

| (1)符合上述TRALI Ⅰ型标准里的(1)和(2),且存在 | ||

| (2)输血前12 h呼吸状态稳定 | ||

注:TRALI:输血相关急性肺损伤;ARDS:急性呼吸窘迫综合征;a海拔高于1 000 m时,修正系数按[(P/F)×(气压/760)]计算;b当怀疑左房压增高时,应用影像学(如超声心动图)或有创测量(如肺动脉导管)等方法客观评估;c在输血结束后6 h内出现肺部症状(如低氧血症,P/F或SpO2降低)。诊断TRALI的其他证据(影像学显示肺水肿和无导致肺水肿形成的左房高压)最好为出现肺部症状时及时获取,而TRALI发病24 h内所获取的证据也可支持诊断;d根据P/F及其他呼吸参数的恶化和临床表现来判断ARDS从轻到中度或重度的进展。经鼻吸氧时对应的FiO2可根据表格换算。

TRALI引起肺部损伤的主要效应细胞是中性粒细胞(polymorphonuclear,PMN)[8],死亡病例的肺组织病理主要表现为肺微血管内PMN浸润和渗出、内皮细胞损伤和肺泡水肿[9],符合ARDS的病理改变。导致PMN活化造成TRALI的机制尚不明确,可能存在以下机制。

多数TRALI病例与输注血浆或富含血浆成分血中的抗人白细胞抗原(HLA)抗体或抗人中性粒细胞抗原(HNA)抗体有关[10]。红细胞和血小板输注制品中也可有少量含抗体成分的血浆,也可引起TRALI[11]。人体免疫系统接触到外来的HLA或HNA时(如在怀孕、输血或移植时),可能会产生抗HLA或HNA的抗体,当受血者接触含有针对其自身HLA或HNA同源抗体的血液或血制品后可能发生免疫反应,导致表达同源HLA或HNA的细胞破坏。在1例单肺移植受体的病例中,TRALI只在表达同源抗原的一侧移植肺中发生,而在不表达同源抗原的对侧原生肺中未发生,这支持了上述机制[12]。有研究表明HLA或HNA抗体强度与TRALI发展之间存在相关性,输入含高强度同源抗体的少量血浆即可导致TRALI[13,14]。HLA和HNA抗体主要在产妇的血液中发现,在引入仅限男性捐献血浆的策略后,TRALI的发病率迅速下降[15]。HLAⅠ、Ⅱ类和HNA抗体都与TRALI有关,每种抗体介导TRALI的机制都是独特的。目前研究认为HLAⅡ类抗体和HNA抗体(主要是HNA-3a抗体)导致了大多数TRALI病例,尤其是致命的病例[13,16,17]。另外,有受血者存在白细胞抗体(常见于多次孕产的女性)与供体血中的白细胞表面抗原发生反应的罕见病例报道,这种情况被称为"反向TRALI"[18,19]。

尽管HLAⅠ、Ⅱ类或HNA抗体可在80%以上的TRALI患者中检测到,但仍有部分患者无法检测到同源白细胞抗体[11]。目前猜测这部分患者的TRALI可能是由供体血液中的促炎介质或是血细胞在储存过程中释放促炎介质的积累所诱导的,称为非抗体介导的TRALI[15,20],这些介质被称为生物反应调节剂(biological response modifier,BRM)。BRM包括血细胞储存过程中产生和积累的生物活性脂质、溶血磷脂酰胆碱、血小板储存过程中从血小板膜产生的可溶性CD40配体等[21,22,23,24]。红细胞和血小板自身的老化可能与BRM的生成相关。血细胞贮存时间可能与TRALI相关,但目前并无明确证据支持。

虽然存在抗体介导的TRALI可能,但即使受血者存在同源抗体的抗原,多数含有白细胞抗体的血制品也不会引起TRALI。研究发现,在接受先前与TRALI相关的献血者血制品输入的个体中,只有2.9%的人发生TRALI[25]。HNA-3a的抗体与许多致死性TRALI病例有关,然而多达96%的人群在其PMN表面表达这种抗原。即使存在抗原和抗体配对,大多数输入含有HNA-3a抗体血浆的患者没有发生肺部损伤[17]。TRALI在危重患者中风险可能更高,尤其是对于全身性炎症反应患者。血液中C-反应蛋白(C-reactive protein,CRP)升高和抗炎症细胞因子IL-10的低浓度与TRALI风险增加有关[26,27]。由此可见,TRALI的发生不单纯由供体血因素造成,也与受血者因素相关。结合供体与受体双因素的影响和对ARDS病理生理的认识,研究者们提出了造成TRALI的二次打击模式假说,并被普遍接受[5,20]。第一次打击和受血者的临床状态有关,可能包括脓毒症、手术(特别是体外循环手术)、创伤性损伤等。受血者的临床状态诱发促炎反应使肺血管内皮细胞活化,引起肺血管内皮表面趋化因子释放和黏附分子增加,导致PMN聚集到内皮表面并牢固地黏附在其上,形成PMN在肺微血管内的隔离。第一次打击会使隔离的PMN变为高反应状态,使其对之前无应答的刺激因子或弱刺激因子作出反应,这称为PMN的启动。第一次打击在造成TRALI的输血之前就已经存在。第二次打击是输注含有受血者同源的白细胞抗体或血制品中的BRM引发,即可以是抗体介导的也可以是非抗体介导的。第二次打击使肺微血管内PMN活化,引发PMN介导的内皮损伤、毛细血管渗漏,形成ARDS[8]。

在2019共识更新中总结了TRALI与受血者相关的风险因素(即第一次打击的相关风险因素),包括柏林定义中提到的脓毒症、非心源性休克和大量输血,以及柏林定义中未提到的心脏手术、输血前血浆IL-8增加、机械通气的气道峰压值大于30 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa)、长期酗酒、吸烟者、液体正平衡、更高的APACHEⅡ分数、年龄较高、终末期肝病、产后出血、肝移植手术、血栓性微血管病、需要多次输血的手术、血液恶性肿瘤。TRALI的供体血风险因素(即第二次打击的风险因素)包括含有同源HLAⅡ类抗体、同源HNA抗体、粒细胞免疫荧光试验检测粒细胞抗体阳性、有同源HLAⅠ类抗体激活细胞(如存在体外粒细胞聚集或至少有粒细胞免疫荧光试验阳性结果)、更多的女性献血者血浆[7]。

虽然危重患者发生TRALI的风险相对较高,但健康受试者中也可以发生抗体介导的TRALI[28]。故除二次打击模式外,TRALI的形成也可能存在阈值模式,即供体血因素或受血者因素在达到一定阈值时可能会诱发TRALI。

由于对TRALI的认识不足、可能缺乏主动上报、确诊或鉴别诊断存在困难等原因,TRALI真实的发生情况尚不清楚。TRALI估计在每百名接受输血的患者中发生0.08~0.15例,在每百份成分血或血制品的输注中发生0.01~1.12例[29]。多个国家在减少女性献血者的血浆输入后,与输血浆相关的TRALI发病明显减少。危重症患者可能更易发生TRALI,有报道在接受输血的危重症患者中TRALI的发病率为5%~8%[30,31],发生TRALI的患者存活率低至53%[30]。TRALI曾是导致输血相关死亡的首要原因,2016年起美国输血相关循环超负荷(transfusion-associated circulatory overload,TACO)每年致死的人数超过或与TRALI相等,2019年TRALI造成12人死亡(占输血相关死亡人数的27%),在输血成分中红细胞导致的TRALI死亡最多[32]。目前缺乏我国TRALI发病情况的统计。我国的TRALI发生率可能低于白种人,曾有研究显示白种人的TRALI发生率可能较非白种人高[33]。

儿童TRALI的研究主要局限于病例报道,其发生率似乎与成人接近[34],危重患儿中的发病情况偶有报道。荷兰一家PICU回顾4年内输血患儿发生TRALI 21例(6.9%),死亡16例[35]。巴基斯坦一家PICU回顾4年输血患儿中发生pTRALI 11例(1.03%),无符合CCC的TRALI诊断病例,其中10例行机械通气,1例死亡[36]。

TRALI主要临床表现是在输注血液制品期间或之后6 h内,突然发生低氧性呼吸困难。TRALI可在输血开始的数分钟内即发生[21],多数在输注后1~2 h内发生[37]。除诊断必须的低氧血症、X线胸片显示肺部双侧浸润影之外,可有发热、低血压、呼吸急促、心动过速、气管插管内泡沫样痰以及机械通气患者气道峰压和平台压增高(符合ARDS的临床表现)等其他表现。多数患者需要机械通气治疗,肺部病变可能在96 h内恢复[2,3,38]。

TRALI目前仍为临床诊断,在诊断过程中应与其他可引起急性呼吸困难的疾病鉴别。较难鉴别的是TACO,二者均为输血后6 h内出现急性呼吸困难,X线胸片上呈现肺水肿征象。然而二者肺水肿的机制不同,TRALI是炎症性损伤导致的毛细血管通透性增加,而TACO则由毛细血管静水压增加所致。除呼吸困难外,TACO的诊断需包括液体正平衡或左心功能不全的证据,典型症状包括颈静脉扩张、第三心音奔马律、血压升高,利尿剂治疗可快速改善病情[20]。血BNP或NT-pro BNP水平有助于评估心室充盈或心肌伸展的增加[39]。超声心动图可客观评估左心功能和心脏容量负荷状态。肺动脉导管测量肺毛细血管楔压有助于明确是否存在左房高压,但因侵入性操作而限制了其应用。输血后肺水肿的鉴别诊断中还应考虑输血传播的细菌感染或过敏反应。若肺水肿发生在输血后6 h以上,且在临床上怀疑与输血存在时间相关性,则应将病例归类为输血相关呼吸困难。

目前缺乏针对TRALI的特异性治疗方法,治疗以对症支持为主,包括根据需求供给氧气、无创或有创呼吸支持、适当的液体管理和应用血管活性药物以维持血流动力学稳定等。ARDS中的通气策略通常适用于TRALI,如小潮气量、限制吸气平台压≤30 cmH2O[40]。一些严重患者需要体外膜肺氧合支持[41]。部分病例报道中尝试使用糖皮质激素治疗TRALI,但尚无大规模研究证明其确切的疗效[42,43]。近年来,随着对TRALI发病机制研究的不断深入,一些新兴的潜在治疗靶点也得到了探索,如IL-10疗法、靶向活性氧、下调CRP水平、IL-8受体阻断、抗血小板药物阿司匹林等,但均处于临床前研究阶段,对TRALI的影响有待进一步的验证,距离临床应用仍有较大距离[45]。

合理用血是避免TRALI的基本措施。多个国家实施了以避免输注多产次女性献血者血浆成分为主(包括排除女性献血者血浆或有妊娠史的女性献血者血浆或白细胞抗体筛查阳性的有妊娠史的女性献血者血浆)的预防措施,有效地减少了免疫性TRALI的发生,且并未影响血液的供应[45,46,47]。英国在2003年底开始实施来自男性献血者为主的血浆和血小板输注后,由新鲜冷冻血浆导致的TRALI从15.5例/百万单位(1999至2004年)降至3.2例/百万单位(2005至2006年),血小板导致的TRALI从14.0例/百万单位降至5.8例/百万单位。英国现在罕有TRALI死亡病例报道,2020年仅死亡1例[48]。美国一项前瞻性研究显示,改用来自男性献血者为主的血浆输注后,TRALI的发病率下降了2/3[13]。一些国家使用溶剂/去垢剂处理过的从多个供体收集的混合血浆(即S/D血浆)替代新鲜血浆输注,似乎未发生TRALI[46]。针对降低血小板输注的风险,一些血液中心对特定单采血小板献血者人群(如多次妊娠的女性)进行HLA抗体检测,然后排除检测结果阳性的献血者,进行包括血小板在内的任何高血浆量的血制品捐献[49]。血浆输注导致的TRALI减少后,红细胞输注引发的TRALI比例相对有所上升。除了保守的红细胞输注方案外,目前尚无有效降低红细胞输注风险的措施。

TRALI是危及生命的输血急性并发症,其发病机制尚不明确,需更多的研究进一步探索,为开发潜在的预防和治疗方案奠定基础。多个国家实施以避免输注多产次女性献血者血浆成分为主的预防措施降低了TRALI发病率,而合理用血仍是避免TRALI的基本措施。我国TRALI的发病情况尚缺乏统计,国内医护人员和其他输血相关人员应提高对TRALI的重视。

所有作者均声明不存在利益冲突