心血管磁共振(cardiovascular magnetic resonance,CMR)多种成像技术可以观察心脏结构功能、心肌组织特征乃至能量代谢。包括弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)、弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)及弥散频谱成像(diffusion spectrum magnetic resonance imaging,DSI)在内的弥散成像技术一直是CMR最具挑战性及目前尚未常规成熟开展的检查技术,尤以DTI及DSI为甚。本综述将重点阐述DTI及DSI的基本技术及近年来在心血管领域的应用进展。

心血管磁共振(cardiovascular magnetic resonance,CMR)多参数、多平面、多序列成像特点可实现“一站式”检查,不仅以无创、无辐射等优势发展成为心血管结构和功能评价的金标准,各种新颖成像技术更是发展迅速,如T1 mapping和心肌应变成像。弥散成像技术虽然在静止组织的体部磁共振已成熟应用,但在心血管领域因其相对较高的技术难度尚未常规成熟开展,尤以弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)及弥散频谱成像(diffusion spectrum magnetic resonance imaging,DSI)为甚。近年来,随着磁共振软硬件技术的不断发展,DTI及DSI相关研究报道也逐渐增多。如不需要对比剂增强的DTI在心肌急性损伤中具有重要作用,可以评估心肌组织微观结构的完整性和心肌细胞层面的改变,反映心肌细胞肿胀和坏死,瘢痕生成和弥漫性纤维化等。另外DTI还可通过量化水分子弥散的各向异性显示心肌纤维的走向,如心肌排列紊乱,为心血管疾病的诊断和预后提供更多的信息。而更为高级的DSI可以充分的解决体素内弥散异质性的问题,显示复杂的心肌纤维结构,对心肌组织结构的病理改变精准成像。

相对于仅在三个正交方向上应用DWI,DTI是DWI的发展和深化,用弥散加权图像的信息决定弥散张量,弥散张量是具有大小和方向的3D矢量的数学扩展。在此成像方式中,可将弥散张量形象地视为一个椭圆球体,通过重复沿至少六个方向施加的弥散敏感梯度序列,为每个图像体素计算椭圆形弥散张量。该椭圆形张量可对每个体素内水分子弥散的各向异性进行评价,即组织不均匀性弥散特征[1]。水分子在平行于组织结构的主要方向上具有最大弥散率,在存在磁场梯度的情况下导致信号衰减。因此,利用在多个不同的弥散编码梯度方向上与弥散相关的信号衰减构建弥散张量,可较DWI更为准确地显示心肌纤维的微观结构变化。

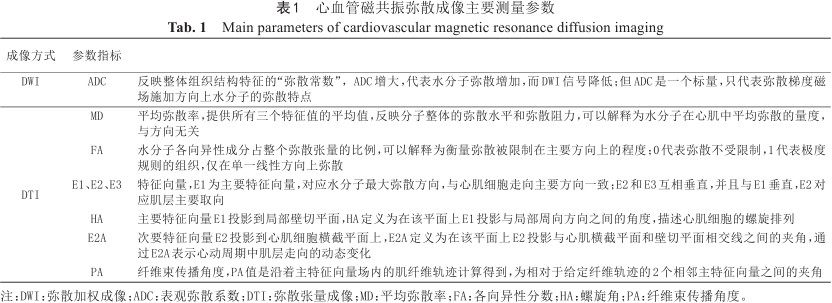

DTI从离体组织到体内成像,经组织学验证可以无创性观察在体心肌微观结构,心肌的微观结构与心室功能改变密切相关[2]。正常左室心肌纤维成螺旋状排列,从心尖到基底部心外膜下心肌纤维以左手螺旋排列,在中层心肌纤维逐渐过渡为周向排列,再到心内膜下心肌纤维排列为右手螺旋。DTI提示心肌细胞的螺旋排列在心室收缩时驱动心肌旋转和扭转,维持正常的心室功能。心肌细胞聚集形成二级微观结构,称为“sheetlets”。每个肌层约有4个心肌细胞厚度,被胶原性剪切层包围并相互连接,从而在心脏收缩的动态运动过程中允许相邻肌层之间的剪切。这种心肌层结构从舒张期更多平行于局部心外膜壁切平面到收缩期重新定向为更倾向于垂直该切面,此动态变化是室壁增厚过程不可或缺的部分[3]。螺旋角(helix angle,HA)来描述心肌细胞的螺旋排列,相对于中层心肌周向排列,HA从心内膜下到心外膜下由正变负,并通过次要特征向量角(E2 angle,E2A)表示心动周期中肌层走向的动态变化[2, 3, 4]。DTI测量参数详细介绍见表1。b值对测量张量参数有很大的影响,在低b值下,弥散加权图像和参考图像之间的信号强度差异很小,并且两个图像中的噪声都对测量的信号损耗有很大影响。在高b值下,弥散加权的信号强度可以接近背景噪声水平,人为地降低了平均弥散率和各向异性[1]。Andrew等[5]研究中显示平均弥散率(mean diffusivity,MD)、各向异性分数(fractional anisotropy,FA)和HA等弥散参数的测量依赖于弥散权重。当b值较小时,信号衰减主要受体内不相干运动如微血管灌注的影响。只要弥散加权信号可以充分地与背景噪声区别开,增加主弥散加权图像b值可以改善MD、FA和HA maps。

心血管磁共振弥散成像主要测量参数

Main parameters of cardiovascular magnetic resonance diffusion imaging

心血管磁共振弥散成像主要测量参数

Main parameters of cardiovascular magnetic resonance diffusion imaging

| 成像方式 | 参数指标 | |

|---|---|---|

| DWI | ADC | 反映整体组织结构特征的“弥散常数”,ADC增大,代表水分子弥散增加,而DWI信号降低;但ADC是一个标量,只代表弥散梯度磁场施加方向上水分子的弥散特点 |

| DTI | MD | 平均弥散率,提供所有三个特征值的平均值,反映分子整体的弥散水平和弥散阻力,可以解释为水分子在心肌中平均弥散的量度,与方向无关 |

| FA | 水分子各向异性成分占整个弥散张量的比例,可以解释为衡量弥散被限制在主要方向上的程度;0代表弥散不受限制,1代表极度规则的组织,仅在单一线性方向上弥散 | |

| E1、E2、E3 | 特征向量,E1为主要特征向量,对应水分子最大弥散方向,与心肌细胞走向主要方向一致;E2和E3互相垂直,并且与E1垂直,E2对应肌层主要取向 | |

| HA | 主要特征向量E1投影到局部壁切平面,HA定义为在该平面上E1投影与局部周向方向之间的角度,描述心肌细胞的螺旋排列 | |

| E2A | 次要特征向量E2投影到心肌细胞横截平面上,E2A定义为在该平面上E2投影与心肌横截平面和壁切平面相交线之间的夹角,通过E2A表示心动周期中肌层走向的动态变化 | |

| PA | 纤维束传播角度,PA值是沿着主特征向量场内的肌纤维轨迹计算得到,为相对于给定纤维轨迹的2个相邻主特征向量之间的夹角 |

注:DWI:弥散加权成像;ADC:表观弥散系数;DTI:弥散张量成像;MD:平均弥散率;FA:各向异性分数;HA:螺旋角;PA:纤维束传播角度。

DTI在心肌纤维沿单轴排列的区域可以很好地描述纤维的取向,但在病理情况下,体素内可能存在纤维束断裂、交叉、弯曲或者缠绕等情况,DTI不能同时显示多个弥散最大值,无法分析单个体素中的多个纤维走向。每个图像体素都包含数百万个心肌细胞和心肌层,这些不是统一排列的,并且存在不同走向甚至反向走向的心肌。此时,由于受到弥散梯度方向、数目和自由度的限制,DTI不能显示错综复杂的纤维走向,因此只能反映总体平均值。幸运的是,不基于模型假设的DSI有效地弥补了这方面的不足,Wedeen等[6]引入概率密度函数来描述体素内水分子复杂的弥散行为,即弥散运动完整的空间分布。常规的弥散成像采样信息空间加入了新的空间采样维度q-space。q-space记录弥散梯度的信息,对自旋位移的空间进行采样,每个采样点对应一个方向和强度特异的弥散梯度,DSI成像需至少200个弥散梯度方向[7]。DSI技术首先构造了充分描述体素内水分子的弥散运动所需的概率密度函数,其次通过不同方向和强度的弥散梯度采样填充q-space,从而将q-space的数据信息做傅里叶变换重建弥散概率函数,提取弥散特征揭示出生物组织的微观结构[6,7]。在体内和离体样本中,如大脑和离体的舌肌结构,该成像技术可以充分地解决体素内弥散异质性的问题,显示复杂的纤维结构,并且在每个位置弥散频谱的取向最大值和纤维取向密度之间是相对应的[6]。DSI同时采样k和q空间,以充足的角度分辨率精确辨别出局部复杂交错的纤维走行,得到了真正意义上的六维弥散影像[7]。

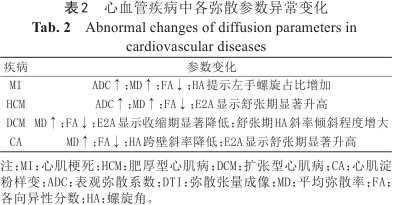

随着技术进步和脉冲序列的改善,无论在正常人还是心脏疾病患者中,DTI体内测量体现出很好的重复性[8,9]。越来越多的研究进行心脏疾病患者的体内DTI,通过DTI在心肌梗死、非缺血性心肌病、先天性心肌病等中均可测量心肌走向和肌层结构功能,并对心肌微观结构的病理改变有更深的认识,各种心血管疾病的DTI参数变化详见表2。DTI的纤维束示踪成像技术可清楚地观察心肌纤维束的走形、方向和完整性。研究表明正常人左室心外膜下肌纤维在收缩末期相对于舒张末期更倾斜,收缩末期MD和FA降低,可能是收缩期心肌细胞增厚和细胞外空间受压所致,提示心脏肌纤维的结构是动态变化的,与心腔的几何结构和收缩功能相关[10]。另一项研究中使用一种新颖的触发延迟探查序列,在三个不同的心脏阶段获取高平面分辨率的心脏DTI,探测心肌细胞的活动性。在健康的志愿者中,聚集的心肌细胞在收缩过程中会更纵向地重新定向,而肌层在室壁增厚时会径向倾斜[11]。

心血管疾病中各弥散参数异常变化

Abnormal changes of diffusion parameters in cardiovascular diseases

心血管疾病中各弥散参数异常变化

Abnormal changes of diffusion parameters in cardiovascular diseases

| 疾病 | 参数变化 |

|---|---|

| MI | ADC↑;MD↑;FA↓;HA提示左手螺旋占比增加 |

| HCM | ADC↑;MD↑;FA↓;E2A显示舒张期显著升高 |

| DCM | MD↑;FA↓;E2A显示收缩期显著降低;舒张期HA斜率倾斜程度增大 |

| CA | MD↑;FA↓;HA跨壁斜率降低;E2A显示舒张期显著升高 |

注:MI:心肌梗死;HCM:肥厚型心肌病;DCM:扩张型心肌病;CA:心肌淀粉样变;ADC:表观弥散系数;DTI:弥散张量成像;MD:平均弥散率;FA:各向异性分数;HA:螺旋角。

心肌梗死(myocardial infarction,MI)后左室重构中心肌纤维走向和结构发生改变,从而引起左室功能障碍。在动物和人的研究中已经发现梗死区域的MD升高,FA降低。组织学验证该变化与心肌细胞肿胀和坏死,细胞外基质扩张以及组织性程度较低的胶原纤维生成相关[3,12,13]。除此以外通过DTI发现心肌梗死后心肌螺旋排列结构发生变化,梗死区域以右手螺旋成分减低为主,肌纤维的重新分布以及心肌重构与心功能改变之间密切相关,可能为临床预后提供重要信息。

Wu等[13]对急性心肌梗死后26天的患者进行DTI,发现心肌微结构完整性改变。HA测量得出心外膜下左手螺旋肌纤维比例从远端[(13.3±5.8)%]到相邻区域[(19.2±9.7)%]再到梗死区域[(25.8±18.4)%]逐渐增加(ANOVA,P=0.004)。相应的右手螺旋成分比例依次减少,与心内膜对缺血的敏感性相关。梗死区的左手螺旋心肌细胞的增加和远端右手螺旋心肌细胞的增加都是心肌梗死后适应性心肌重构反应。另外一项研究通过对羊进行纤维示踪成像也发现心肌梗死远端心肌纤维向右旋转,HA正向变化,在心外膜下最为显著[14]。多元线性回归分析提示心肌梗死区左手螺旋肌纤维比例与梗死面积大小显著相关,是射血分数的预测指标(P<0.001),肌纤维的重新分布与心功能改变密切相关[13],通过DTI我们进一步认识了心肌梗死后心肌重构的结构和功能之间的相关作用。Das等[15]发现在急性ST段抬高型心肌梗死患者中,与远端心肌相比,急性梗死心肌的FA、E2A和心内膜下右手螺旋心肌(myocytes with right-handed orientation,RHM)比例均显著降低。RHM降低的节段中伴随E2A降低,这表明心内膜下心肌细胞结构的破坏会影响肌层在收缩期重新定向的能力。急性梗死心肌的FA、E2A和RHM与血运重建后3个月时左室射血分数相关(分别为r=0.68,r=0.59和r=0.53),FA可独立预测左室射血分数恢复情况,若FA较低则左室射血分数恢复情况更差(标准β=0.56,P=0.008)。这些发现有助于阐明急性心肌梗死的微结构效应,并可能为危险分层提供新的生物标志物。

Pashakhanloo等[12]研究中对慢性MI的猪模型进行离体DTI和钆对比剂延迟强化(late gadolinium enhancement,LGE)成像,在微米级的高分辨率下,对慢性梗死心肌微观结构变化进行描述。该研究结果显示MD升高,FA降低,可识别心肌梗死。此外,梗死室壁心肌的主要特征向量的平均方向遵循原始纤维方向的模式:在心外膜下心肌纤维左手螺旋排列到心内膜下的右手螺旋排列。但HA的跨壁梯度与瘢痕的透壁程度相关,并且与室壁厚度呈负相关。且梗死室壁中心外膜左手螺旋本征向量的比例和角度不连贯均显著增加。在这项研究中获得的梗死后重构的信息对研究结构与心电功能之间的联系有重大意义,从而可能改善心肌梗死后的治疗和预后。

Mekkaoui等[16]研究中提出一个新的心肌纤维结构的参数—纤维束传播角度(tractographic propagation angle,PA)。PA值是沿着主特征向量场内的肌纤维轨迹计算得到,为相对于给定纤维轨迹的2个相邻主特征向量之间的夹角。因此,PA是一种度量肌纤维曲率(度/单位距离)的指标。PA>4可以区分正常心肌和梗死心肌,勾画心肌瘢痕区域并准确测量梗死面积,与LGE存在很强的相关性(r=0.95),并且与心内膜电压呈负相关。通过直接测量肌纤维的结构和连贯性,PA有望为室性心律失常提供有效的见解,评估其风险并为临床治疗提供帮助。

通过DTI可描述肥厚型心肌病(hypertrophic cardiomyopathy,HCM)和扩张型心肌病(dilated cardiomyopathy,DCM)患者心肌微结构的异常,对HA、FA和MD等参数重复准确测量。在DTI中显示HCM患者室间隔中MD最高、FA最低,与HCM组织病理性改变主要发生在室间隔相关[9],并发现FA可能为心肌紊乱的体内标志物,预测发生室性心律失常的风险。在DCM中也发现MD升高,FA降低,FA与正常对照相比具有显著差异[17]。

HCM会发生致死性心律失常,其标志性特征是心肌紊乱,仅基于临床特征评估发生心律失常的风险缺乏敏感性和特异性。Ariga等[18]研究中评估了舒张期FA作为HCM的非侵入性生物标志物,该研究结果表明HCM的FA中壁环被局部FA降低破坏。FA降低的区域与LGE和细胞外体积分数(extracellular volume fraction,ECV)升高的区域相匹配,提示纤维化导致FA降低。针对LGE和ECV进行校正的FA仍然降低,排除纤维化的影响后,FA降低与心肌紊乱有关。多模式磁共振成像证实了心肌纤维化和心肌紊乱对FA降低的共同作用。此外,HCM室壁肥厚部位的FA局灶性降低与室性心律失常显著相关,FA降低0.05使HCM的心律失常几率增加2.5 (95% CI: 1.2 to 5.3;P=0.015),舒张性FA可能是HCM心肌紊乱的第一个体内标志物,并且是潜在的独立危险因素。

相关研究显示在HCM和DCM患者的心动周期中,E2A均出现动态变化异常,在HCM中提示舒张期心肌松弛受损,而在DCM中收缩期肌纤维聚集体的重新定向减少,可从心肌微观结构层面对病情进行评估以及预测复发风险。Ferreira等[19]在HCM中观察到预期的HA跨壁分布,从左手螺旋通过周向到右手螺旋排列向内过渡。同样通过E2A证实了正常人中心肌层的透壁微观结构以及心动周期中的取向改变。HCM的心脏收缩期E2A高于正常人(63.9° vs. 56.4°,P=0.026),而舒张期E2A显著升高(46.8° vs. 24.0°,P<0.001)。尤其是在心肌肥厚区域,即使在舒张期E2A仍保持高的收缩期样成角,并且与室壁厚度相关,而与LGE的出现无关,提示收缩构象在舒张期持续存在,舒张期的心肌细胞应力升高及心肌松弛受损。以上所提出的病理生理改变与分子基因模型研究一致,有助于HCM治疗手段的发展与评估。在另外一项研究中HCM和运动员的E2A值明显高于正常对照组,但HCM患者在最厚的部位表现出偏心性E2A升高,而运动员在心肌最厚部位和远端心肌的E2A没有显著差异[20]。

Nielles-Vallespin等[2]研究中也发现HCM在舒张期E2A显著高于对照组,E2A的移动性减低。另外在DCM中E2A的移动性也显著降低,主要是由于收缩期E2A保持较低的舒张期样成角,肌层不能很好的旋转至收缩期构象。von Deuster等[17]对DCM患者进行DTI,同样发现肌纤维聚集体更偏向于纵向取向,且心肌收缩期间肌纤维聚集体的重新定向减少。另外发现相对于对照组,DCM的HA跨壁斜率在舒张期和收缩期的改变没有显著差异。但在舒张期HA斜率倾斜程度比对照组更大[(-1.02±0.53)°/% depth vs. (-0.78±0.22)°/% depth]。研究结果还证明左心室形状的变化不能完全解释DCM患者与对照组之间HA斜率的差异,HA斜率更陡峭与心肌扭转功能降低相关,加深我们对DCM患者结构与功能之间作用的认识。Khalique等[21]对12名经治疗恢复的DCM进行研究,与DCM患者和对照组对比观察心肌微观结构的恢复情况。结果显示心肌细胞螺旋结构和舒张期E2A在三组之间没有差异。而收缩期E2A在DCM恢复患者中显著高于DCM组,且低于正常对照组。E2A移动性也高于DCM组(P<0.0001),低于对照组(P=0.001)。DCM经过治疗后射血分数和左室大小都恢复到正常范围,但是心肌微观结构持续存在异常,心肌层运动受损。DTI有助于评估DCM恢复情况并预测DCM复发风险,提供射血分数以外左室动力学恢复的测量指标。

心肌淀粉样变(cardiac amyloidosis,CA)是由错误折叠的蛋白在心肌中沉积所造成的,其对心肌的微观结构所造成的影响是未知的。LGE和ECV已被证实可以对其进行很好的评估,但在CA患者中由于肾功能严重降低,对比剂使其临床应用受到限制。CMR-DTI可以在不使用对比剂的情况下对心肌微结构改变进行评估,发现CA患者肌纤维更多地呈周向排列,并通过E2A提示心肌舒张松弛功能受损与淀粉样蛋白浸润有关。

Gotschy等[22]研究中使用弥散加权的二阶运动补偿自旋回波序列对CA患者和对照者进行了测量。在CA患者中,MD显著升高,FA显著减低,提示CA患者中弥漫性心肌紊乱。并且MD和FA均与原始T1有极好的相关性(r=0.908,P<0.001;r=-0.715,P<0.001),与ECV也显著相关。先前一项大样本研究中已经证实了原始T1诊断CA的准确性,并提出了阳性和阴性预测值[23],该研究结果进一步证实了MD和FA的诊断价值。另外在心肌微观结构水平上描述了肌纤维取向的特征,发现跨壁HA斜率与总体纵向应变密切相关(r=0.921,P<0.001)。HA斜率降低与总体纵向应变之间的强相关性,表明淀粉样变性患者的更多周向肌纤维取向可能是其纵向功能丧失的微观结构决定因素[22]。

在Khalique等[24]研究中同样对CA患者进行了DTI,并且通过MD和FA可以有效地鉴别CA和肥厚型心肌病。与对照组相比,CA中的舒张期E2A显著更高[(45±11)°和(25±9)°,P<0.001)],提示淀粉样蛋白浸润抑制正常的舒张松弛功能。在CA亚型分析中表明,在转甲状腺素蛋白淀粉样变中肌层舒张功能障碍与细胞外体积有关。这表明在CA中可能是不同的机制导致收缩力受损,转甲状腺素蛋白淀粉变性中淀粉样蛋白负荷对其功能改变有影响,而轻链淀粉样变性可能存在其他特异机制。因此,DT-CMR提供了一种无对比剂的成像方法,可通过无创性微观结构评估来识别病理生理变化,优化诊断。

在不同的先天性心脏病中,DTI的定量测量所表示的心脏微观结构改变特征有所不同。这些心脏结构差异可能会进一步启发我们对这些先天性心脏病功能的了解。Tous等[25]利用DTI对法洛四联症(tetralogy of Fallot,TOF),大动脉右旋转位(dextro-transposition of great arteries,D-TGA),大动脉左旋转位(levo-TGA,L-TGA),完全性内脏反位(situs inversus totalis,SIT)等先天性心脏病的标本中心肌细胞的组织结构进行测量。与D-TGA无室间隔缺损(ventricle septal defect,VSD)相比,TOF和D-TGA伴VSD的HA跨壁梯度降低,并且在室间隔中保持对称。同样在右室壁中,VSD也与HA跨壁梯度降低有关,表明周向心肌占主导。另外单室系统性右心室具有最低的HA跨壁梯度和最高的HA非对称性。在L-TGA伴VSD中,HA是非对称性的,并且跨壁梯度在室间隔,前壁和侧壁都降低。在不同的先天性心脏病中,不同微观结构可以解释CHD中不同的解剖和功能改变。Campanale等[26]对系统性右心室衰竭患者的移植心脏进行研究,系统性右心室明显肥大,心内膜层约占壁厚的2/3,由肥大且相互交错的小梁组成。通过DTI还发现尽管心外膜下致密层为近似正常的平行且接近周向的肌纤维,而肌小梁层由彼此呈较大角度延伸的纤维束组成,螺旋角分布无规则较散乱,室壁中占比较大的心肌紊乱很可能导致功能障碍。另外FA和MD提示心肌结构完整性丧失,心肌水肿和心肌纤维化,是心室功能障碍和心律失常的重要标志物。该研究通过微观心肌组织异常为系统性右心室衰竭提供新的见解。

DTI技术进展相关研究也不断涌现,Gorodezky等[27]采用分段可变密度螺旋STEAM序列可实现高分辨率DTI,在不同心脏阶段均产生了与标准分辨率序列相似的DTI结果。在运动引起的相位校正,非共振校正和T2*校正之后,数据质量和清晰度均得到提高。另外在人工智能方面,经过训练的卷积神经网络U-Net成功地实现了DTI后处理的自动化,支持实时结果并减少了工作量。弥散图像的图像配准通过U-Net分割得到改善,全自动方法所测量的张量参数与有经验的医师具有良好一致性[28]。

DSI在神经科学领域临床研究方面取得了巨大的成果,在心血管疾病的应用还有不少挑战,相关研究报道较少,目前集中于离体心脏成像。DSI可对心肌螺旋结构进行更精准地成像,在梗死心肌中发现不同走向的肌纤维在同一平面直接相交,并且在HCM心脏模型中发现HA透壁过渡模式被破坏。因此,通过DSI可对心肌梗死和HCM的复杂微观结构改变有更深入的认识。

Sosnovik等[29]研究中应用DSI对离体小鼠心脏进行纤维跟踪成像,在每个体素内分解多个心肌亚群,第一次在心肌中生成准确的3D纤维追踪示意图。在正常心脏中,心肌中层的肌纤维围绕左心室的长轴沿圆周排列,心内膜下纤维具有正HA,而心外膜下纤维具有负HA。HA从心内膜到心外膜平滑地过渡,在给定的透壁平面上螺旋角几乎没有分散,交叉对称的螺旋结构中正交的肌纤维被中间过渡的肌纤维分开。Lohezic等[30]研究中对离体小鼠心脏处于不同状态时分别进行DSI,同样确定从心内膜下到心外膜下的螺旋结构改变,并且发现这种主要分布在舒张和收缩状态下均得以保留。另外还发现心尖部有多个走向心肌纤维局部交叉,凸显了DSI在重建局部具有复杂细胞排列区域的优势。

在梗死的心肌中,虽然可以通过体素内HA和FA的平均水平推测心肌纤维结构的改变,但不能对病变肌纤维进行高分辨3D解剖成像。Sosnovik等[29]对梗死心肌进行DSI研究,发现梗死心肌肌纤维螺旋排列结构消失,梗死心肌边缘排列不规则,残留心肌从梗死区域延伸到边缘,具有高度分散HA的肌纤维束组织形成单个复合层,DSI纤维追踪图所示与梗死心脏相应组织学切片之间发现高度相关性。在梗死区域,向基底前壁延伸的纵向肌纤维和向室间隔延伸的横向肌纤维彼此在同一平面直接相交,形成肌纤维交叉点。梗死心肌中正交肌纤维的网状结构可能抵抗机械重构,但也可能增加致命的折返性心律失常的风险,对受损心肌的机械重构和电生理改变提供新的见解。

Wang等[31]研究中敲除小鼠MyBP-C基因建立HCM模型,对离体心脏进行DSI成像,研究结果发现HCM心脏模型中表现出明显的心肌结构紊乱,其主要特征是中层和内膜下心肌纤维方向相干性丧失,典型的HA透壁过渡模式被破坏。该研究证实了DSI在确定心肌病中心肌组织结构紊乱的用途,并提示肌丝蛋白异常表达、心肌纤维排列和心脏扭转功能之间存在的生物学联系。

DSI从研究到临床还有很多问题需要解决,但随着MR成像硬件和技术的改进是可行的。如通过缩短心肌纵向弛豫时间缩短扫描时间,对DSI算法进行调整,通过远远低于515个弥散编码梯度达到足够的空间和角度分辨率,采用32和128通道进行高度加速的并行采集等[7,29]。射频技术,多元素阵列,导航仪和并行采集方案的进步也将促进更高级的q空间采集方案的临床转化[32]。

近年来,多种CMR新技术如雨后春笋般集中涌现,而包括DTI及DSI在内的CMR弥散成像是其中最具挑战的技术之一。但其非对比剂增强、面向心肌纤维微观结构的天然优势又使之具有巨大的临床发展空间。DTI及DSI将进一步丰富CMR心血管疾病一站式检查的内涵,为更早、更准、更全面地评估心血管解剖结构和功能异常带来希望。

National Natural Science Foundation of China (No.81971588, 81771811); National Foreign Expert Talent Project (No. G20190001630); Capital Clinically Characteristic Applied Research Fund (No.Z191100006619021); Education Reform Project of Peking Union Medical College (No.10023201900204); Clinical and Translational Fund of Chinese Academy of Medical Sciences (No.2019XK320063).

全部作者均声明无利益冲突