临终患者遭受疼痛折磨的现象仍然普遍,安宁疗护的发展面临诸多障碍,死亡给人类社会带来的价值被忽视,生命的意义与死亡的价值之间的内在关联未被充分挖掘。本文就我国安宁疗护的现状,临床医生如何反思和应对,全社会关于安宁疗护的观念转变,以及行动建议等方面进行论述,尝试为走出安宁疗护的困境提供医学人文的视角。

版权归中华医学会所有。

未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。

我国现已从轻度老龄化迈入中度老龄化国家,加之近年恶性肿瘤、心脑血管疾病等慢性病发病率的居高不下,患者的临终的质量成为当前社会各界关注的重大现实问题。安宁疗护因契合健康临终关怀的理念,也已成为现代卫生保健体系的重要组成部分,引起各级行政管理部门和卫生部门的高度重视。除应把安宁疗护的整体方面纳入医疗保障体系外,还需从理念上进一步加深认识,但这需要多学科的共同努力,其中从医学人文的视角出发将有助于理解死亡的价值,接纳临终,继而全面提升安宁疗护的质量。

1. 临终关怀溯源:安宁疗护与临终关怀最初指从生理、精神和心理完好方面对临终者进行整体照护,现阶段已在医疗实践中予以整合[1]。临终关怀的创始人是英国的Dame Cicely Saunders,早在1948年她便先后作为护士、社会工作者和医生的角色接受培训,致力于对临终者和一些无家可归者的照顾。20世纪50年代已经出现大部分人在医院去世而非自己家中的现象,她敏锐认识到医疗行业逐渐把死亡看作是医学的失败。针对这种情况,Dame Cicely Saunders在1967年创办了圣·克里斯托弗医院(St Christopher′s),率先把照顾临终者的理念和实践带到医疗体系中。

Saunders在2005年去世。临终前,她在自己创办的临终关怀医院接受过一段时间的临终照顾。

2. 安宁疗护的现状:2018年,柳叶刀安宁疗护委员会发布了一个题为“弥合姑息治疗和疼痛舒缓的可及性深渊——全民健康覆盖的必要条件”的报告。全球安宁疗护现状的特点之一表现为发达国家和发展中国家之间形成鲜明的对比,贫困人群对安宁疗护的不可及,Knaul等[2]也认为,其实质就是死亡不平等。

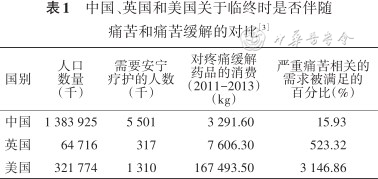

从表1可以看出,我国的临终患者遭受痛苦折磨的人数是英国的17倍,但从2011至2013年在疼痛缓解药品的消费量方面,中国的消费却不到英国的一半。与美国相比,我国临终伴随疼痛的人数是其4.2倍,但美国对疼痛缓解药品的消费量却是中国的50倍。美国患者人均使用68 000 mg,而在中国患者则为314 mg。从严重疼痛相关的情况被满足的百分比的对比来看,我国仅满足不到16%的患者,英国则达到500%以上,美国更加超量[2]。

中国、英国和美国关于临终时是否伴随痛苦和痛苦缓解的对比[3]

中国、英国和美国关于临终时是否伴随痛苦和痛苦缓解的对比[3]

| 国别 | 人口 数量 (千) | 需要安宁 疗护的人数 (千) | 对疼痛缓解 药品的消费 (2011-2013) (kg) | 严重痛苦相关的 需求被满足的 百分比(%) |

|---|---|---|---|---|

| 中国 | 1 383 925 | 5 501 | 3 291.60 | 15.93 |

| 英国 | 64 716 | 317 | 7 606.30 | 523.32 |

| 美国 | 321 774 | 1 310 | 167 493.50 | 3 146.86 |

对于临终阶段伴随疼痛的控制,是衡量死亡质量和死亡是否平等的一个重要方面。从全球范围看,有人能享受到临终照护,有人享受不到;有的人希望得到临终照护但却享受不起;有的人能享受得起但又不接纳。其中的差异,有的是观念的原因,有的是制度导致的死亡不平等。

1. 我们与死亡的关系不健康:柳叶刀于2018年初成立了死亡价值委员会,2022年《柳叶刀死亡价值报告——把死亡带回生活》(以下简称“报告”)出台。报告主要从哲学和宗教基础、历史溯源、权力、歧视和不平等、个体、家庭和社群、经济学、卫生保健等角度对死亡系统进行全方位阐释[4]。报告强调,现代医学的飞速发展挽救了无数生命,极大减轻了患者的痛苦,但也使我们迷失了方向,认为医学在技术的帮助下无所不能,继而不惜一切代价维系生命。医生不仅被教育也是在实践着这种理念,认为所有的精力都应该用在抢救、抢救、抢救,还没有在理念上留出对临终患者综合照护的空间。即便有部分医生持有临终关怀的理念,但医疗系统和多数医生也被社会和患者家属裹胁着,被要求疲于奔命地救治着。

“知识就是力量”的提出者弗朗西斯·培根(Francis Bacon)早在16世纪末便把医学的职能分成维护健康、治疗疾病和延长寿命三类,随着现代医学的发展,医生的职责逐渐被定格在第三个职能。对此,奥地利哲学家伊万·伊里奇(Ivan Illichi)指出,在现代社会,死亡与生命的关系被严重扭曲了,死亡已经变成了商品。他在《医学的局限》中颇具预见性地说道,生活的方方面面都受到制度化医疗系统的干涉。医学是规则的制定者,医生是死亡判定的仲裁者,人只能死在医院中。只有在医生经过努力后没有能力制止死亡时,才宣布某人的死亡。这时,这个人才能死[5]。

柳叶刀死亡价值委员会官网[6]以醒目的图片点明,现代医疗保健系统与死亡的关系不健康。其实,导致二者关系不健康的原因之一是我们现代医学自身(包括医生)把自己塑造成与死神做斗争和不接纳死亡的角色。

2. 反思我们的死亡观:西周时期“悦生恶死”的观念已经积淀到国人的死亡心理中;先秦儒家形成的“重生轻死”的实用主义死亡观伦理色彩浓厚[7]。论语中的“朝闻道夕死可矣”传递出:活着就是要探究人生的意义,死亡本身没有什么意义,死了就意味着可以休息了,而活着就不能休息,必须奋斗。虽然道家把死亡自然化,认为生命就像四季更替一样,随着气的聚散不断交替变化,意在消解对死亡的恐惧,并借骷髅之口歌颂死亡,但直面死亡和把死亡自然日常化并没有成为我们文化的主流,中国文化对于死亡的态度仍然多是逃避的态度。

现实中,我国医疗资源的分配不均等,使得很多患者面临的是没有及时得到医疗或没有经济能力使用医学高科技的问题,因此,大部分人的诉求停留在寻求治疗,而非接受临终,即便到了临终状态也并不甘心。

“向死而生”是德国哲学家海德格尔的智慧,他明确提倡死亡本身的意义和价值。他认为,不可代理的是我的死亡,通俗地说,就是什么都可以有人替你做,就是没有人能替你死。正因为有了死亡,你才成为你。他把那些未把自己“将来的死亡”纳入自己整体生存视野的人,称为“常人”或“庸人”,我们这些庸人谈论死亡时,是在传播着一种“死的不恰恰是我”的想法[8]。只有“向死而生”,领会我的生命有时间终点,并据此筹划一生,才不枉此生的存在论意义。这种观念对我们有重要的提示作用。

1. 死亡是临终者送给我们人类的礼物:多名哲学家把临终、死亡和礼物联系起来。例如,莫斯的《礼物》一书提到“礼物的灵魂”,意指人们对它既期待又敬畏,又不敢独自占有。送礼物、接受礼物和回礼,即给予、接受和回报,被看作三种义务。接受礼物便意味着有了不得不回礼的义务,否则这个精灵将会破坏自己的生活[9, 10]。

死亡和临终,是临终者给他的照护者的礼物,我们每个人都曾经或即将收到这份礼物。即,因他人的死亡而受益的人,是我们生者;得到礼物的人,也是我们生者。但是,我们收到这些礼物后,即便想回报,但认为对方收不到,因此总是通过各种途径表达出“遗憾”,而且止于遗憾。其原因是把回馈理解为个体层面,没有从社会层面进行考虑。

我国安宁疗护发展的最大瓶颈在于观念层面,其次才是安宁疗护所需要的能力的提升。这是安宁疗护领域专家普遍持有的观点。如果我们能认识到死亡是临终者给我们人类(而不只是个人)的礼物,我们就要回报临终者,改革现有的卫生资源分配模式,把安宁疗护所需的人力物力财力通过常规医疗保障体系来承担,这样临终者会在生命的最后阶段得到应有的照顾和关怀,未来的每个人也都会是受益者,继而安宁疗护的良性循环得以形成。

2. 行动建议:认识到医学的社会化、体制化是导致我们与死亡的关系不健康的主要原因,就需要重新认识死亡价值,革新卫生系统。柳叶刀死亡价值委员会委员Rajagopal医生作为发起人之一,在印度的喀拉拉邦(Kerala)创立了安宁疗护新模式。使这个印度西南部的一个很小的邦(拥有3 500万人口),却成为安宁疗护的一个全球性标杆。该模式成功的经验可以归纳为:由有远见的医生发起、受益于当地的社区自治和大量志愿者参与的传统、尊重当地文化、阿片类药物顺利可及,以及改革当地的卫生政策使上述实践得以实施和保障[4]。

基于印度的经验,报告描绘了一幅由五条原则支撑的关于死亡与临终的新蓝图:

(1)必须要处理死亡、临终和悲伤情绪的社会决定因素;

(2)接受临终不只是单纯的生理变化过程,更是人际关系的连接和内在精神态度的变化过程,甚至应把人际联结和同情的关系置于首要;

(3)需完善关系网络,纳入患者家属、更广泛的社区成员以及专业人员,以引导对临终者、照护者和哀伤者的支持;

(4)鼓励把有关死亡、临终和悲伤的对话和故事分享常态化,以促成更广泛的公众对话、辩论和行动;

(5)承认并真正理解死亡的价值。每一个人都是脆弱的,是死亡把我们连接在一起。

3. 多方联动,从我们做起:印度喀拉拉邦的成功经验已经告诉我们,安宁疗护不是医疗系统内部的事情,而是一个社会的综合事务,但需要有个群体率领大家走出第一步。而这个角色只有医生才胜任。

已有的研究和文献也给了我们一些提示。英国的利物浦照护路径(Liverpool Care Pathway),即把安宁疗护模式应用在大医院或急救中心,但最终失败。该研究表明,这不是因为大医院不能提供安宁疗护,而是医生的理念仍然以采取新技术治疗为主导。只有用脑用心体会患者的需求,而不是以任务清单的勾选模式来进行,才能提供真正的安宁疗护[4]。

2017年,北京、上海、吉林、河南、四川等地参照世界卫生组织的标准,启动了第一批安宁疗护试点;2019年5月,全国在第二批启动71个试点[11]。为满足我国大量患者的安宁疗护需求,除了这些专业的安宁疗护试点医院外,重担仍然落在我们每个医生和每个医院肩上。只要有需求,就应有相应的照护在场——无论他处在哪个类型的医院。中华医学会疼痛学分会也曾发表复方阿片类镇痛药临床应用中国专家共识,规范复方阿片类镇痛药的临床应用[12]。另外,我国老年人健康防护倡议专家组也发布共识,建议鼓励社会投资建设养老和照护机构,其中就包括对有安宁疗护需求的老年人的照护[13]。

我们中国的文化注重情感和回报,如果死亡作为礼物的理念能被国民认同,那么我国的安宁疗护有望发展成为消解我们民众死亡焦虑的一个理念、甚至是一个文化。我们可根据各地区的差异构建适合各自的模式,便可把民众、社区、媒体和医疗等多方面的力量有机整合。最终通过多方联动,各履其职,中国国民享受高质量安宁疗护的时代即将来临。

感谢柳叶刀死亡价值委员会,作为委员,本文作者从工作和报告中学到很多;感谢北京协和医院毛一雷医生提供了与安宁疗护相关的工作情形;感谢北京协和医院宁晓红医生解答我的一些困惑

作者声明不存在利益冲突