先天性巨结肠相关性小肠结肠炎(Hirschsprung-associated enterocolitis,HAEC)是先天性巨结肠患儿常见且危及生命的一项并发症。虽然关于HAEC发病的确切原因我们尚不清楚,但国内外学者一直致力于该病的各项研究,且不断提出新的观点。因而,本文将对HAEC的病因和发病机制、危险因素、诊断、预防和治疗等方面的最新进展做一综述。

版权归中华医学会所有。

未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。

先天性巨结肠(Hirschsprung disease,HSCR)是一种肠道神经系统发育障碍性疾病。主要是由神经嵴细胞的迁徙、分化、存活缺陷引起,继而导致肠道神经节细胞部分或者完全缺失,大部分患儿可以在新生儿期确诊[1]。先天性巨结肠相关性小肠结肠炎(Hirschsprung-associated enterocolitis,HAEC)是HSCR患儿危及生命的一项常见并发症,据报道,其术前发病率为6%~50%,术后发病率为2%~35%[2]。虽然关于HAEC发病的确切原因我们尚不清楚,但国内外学者一直致力于该病的各项研究,不断提出新的观点[3]。因而,本文将从HAEC的病因和发病机制、危险因素、诊断、预防、治疗等方面的最新进展进行阐述。

肠上皮屏障(intestinal epithelial barrier,IEB)功能是指肠黏膜具有防止细菌、病毒等有害物质穿过黏膜屏障进入体内其他组织、器官和血液循环的功能。IEB功能受损与各类炎性肠病的发病密不可分已成共识。最近,Dariel等[4]的研究在理论上进一步支持了IEB功能受损在HAEC发病中的作用。杯状细胞是通过分泌黏蛋白来防止病理微生物黏附于肠上皮细胞发挥屏障功能,有研究发现杯状细胞发育不良,可使得黏蛋白产生异常和滞留,从而导致IEB功能受损,继而发生HAEC,这表明杯状细胞可能是未来预防治疗HAEC的潜在靶点[5]。

关于肠道微生物群失调与HAEC发病的相关性已有大量研究,学者们普遍认为HAEC患儿肠道微生物的生态系统处于一种不平衡状态,而且细菌和真菌可能占优势,使得患儿更容易发生HAEC。但是,关于肠道微生物群失调的研究仍然存在一些问题尚未解决。其中,Akkermansia细菌是一种存在于啮齿动物和人类中的黏蛋白降解菌,最近有研究认为它对宿主具有屏障保护和抗炎作用,这与先前研究结果相悖[6]。因而具体它是HAEC的致病因素还是预防因素仍然需要进一步探索。另外,对于一些潜在的HAEC患儿,其肠道菌群的真实变化仍然是我们需要研究的重点[7]。

随着基础医学的发展,相关基因表达异常也被认为与HAEC发生相关。Bachetti等[8]对HAEC患儿及非HAEC患儿使用全外显子组测序进行了对比试验,研究结果证实:HAEC易感性与免疫系统在黏膜免疫、防御屏障和微生物群之间的平衡受到损害相关。他们还发现Oncostatin-M receptor(OSMR)基因扰乱了肠道免疫反应和稳态维持所必需的下游信号级联,这表明OSMR基因与HAEC易感性有关[8]。促炎因子白细胞介素(interleukin,IL)-11属于IL-6细胞因子家族,可以刺激巨核细胞的生成。由于它还参与肠道神经系统的形成,因而有学者对其进行研究后发现,IL-11启动子变异可能会通过调节IL-11的表达来增加HEAC的易感性,但其具体机制尚不明确[9]。截至目前,仍然没有基因可以通过单一或多种突变解释所有的HAEC患儿。将来,我们需要对大样本量、不同种族的人群进行研究。

近年来研究发现导致HAEC发生的危险因素是多种多样的,对于危险因素的早期识别可以帮助临床医生对HAEC进行早期治疗,因而我们对近年来研究发现的与HAEC发病相关的危险因素做了总结归纳。

虽然HSCR的病变可以发生在自肛门起至近端任何长度的肠道,但80~85%的患儿仅受累于直肠及乙状结肠中下段。学者们认为,长段型巨结肠即无神经节细胞扩展到乙状结肠远端或降结肠,以及全结肠型巨结肠即病变肠段波及全部结肠及末端回肠,这两类患儿更容易发生HAEC。近年来,随着各类研究的进一步发展,长段型与全结肠型巨结肠是术后发生HAEC的危险因素之一已成共识[10,11,12,13]。另外,由于长段型巨结肠与全结肠型巨结肠的治疗方式相对复杂,手术前进行肠造瘘以及经腹部手术也与患HAEC的高风险相关[11]。因而,我们更应该关注长段型巨结肠与全结肠型巨结肠患儿发生HAEC的可能性,从而降低HAEC患儿的死亡率。

21-三体综合征曾被认为与HAEC的发生相关。然而,Kwendakwema等[14]进行的一项单中心回顾性研究发现HSCR伴21-三体综合征的患儿与单纯HSCR患儿的发病率并无不同。这与Pruitt等[15]的研究结果相似,他们的数据也不支持两个疾病发生的相关性,并且他们发现任何染色体的异常都不是HAEC发生的危险因素。而先前学者的研究认为神经系统和心脏等异常是HAEC的危险因素。相比之下,Halleran等[16]的研究则有所不同,他们发现:与非21-三体综合征的HSCR患儿相比,患有21-三体综合征的HSCR患儿在发病时更容易出现心动过速和低血压的症状。这表明21-三体综合征可能会通过影响心脏功能进而导致HAEC。另外,他们还发现,无论是否合并21-三体综合征,HSCR患儿的住院时间是相似的,但在住院期间,HSCR合并21-三体综合征的患儿常规需重症监护和抗生素治疗[16]。这项研究结果则进一步表明21-三体综合征与HAEC发病的严重性也有关联。总之,21-三体综合征与HAEC的发病是否相关仍有待于进一步研究,我们未来的研究方向仍可以关注二者的相关性以及相关防治措施。

手术后HAEC的发生也与许多因素相关,当患儿手术后出现特异性的临床症状或者相关化验指标异常时应引起临床医生的关注。首先,Le-Nguyen等[17]将无HAEC患儿与术前或者术后发生HAEC的患儿进行对比研究发现,术后肠梗阻与HAEC的发生呈显著相关。然而,Frykman等[18]在动物模型中研究发现,接受外科手术解除梗阻的动物仍有40%的概率会发生HAEC。那么,术后发生肠梗阻是否会导致HAEC及其概率的大小,仍然需要临床多中心研究来进一步确定。关于化验指标异常,Gunadi等[19]发现,与血红蛋白水平正常的HSCR患儿相比,贫血(缺铁性贫血)的HSCR患儿更容易在巨结肠根治术后发生HAEC。因而,我们应该对术前贫血的患儿给予密切关注,以减少其术后发生HAEC的可能性。

以往研究证明:术前存在HAEC病史、中枢神经系统感染史和先天性神经系统异常可能会增加HAEC复发的风险。最近,Pruitt等[15]HSCR患儿以及因HAEC再入院的患儿进行了研究,他们的结果进一步支持这些风险因素与HAEC的相关性;另外,他们还发现HAEC复发的频率在0%到33%之间,且复发性HAEC与HSCR患儿再手术相关,但与患儿住院的死亡风险并不相关。

尽管有各种各样的研究表明了HAEC的发生有相关的危险因素。然而,也有学者在进行了相关研究后,并未发现性别、诊断年龄、最终治疗年龄、白蛋白水平、营养状况和与单纯经肛门直肠内拖出巨结肠根治术等因素与HAEC发生的相关性[19,20,21]。此外,Gunadi等[19]发现母亲教育水平、母亲怀孕年龄和胎龄与术后HAEC发生之间亦无相关性。另外,关于手术时机的影响,早期行巨结肠手术并不能降低术后HAEC的发生率[17]。

总而言之,对于HAEC发生相关的危险因素仍然存在很大的争议,后续仍需进一步的研究。目前虽然这些风险因素并未达到共识,但是我们应该重视现有研究所提出的相关风险因素,早期识别HAEC患儿,并及时对其进行临床干预。

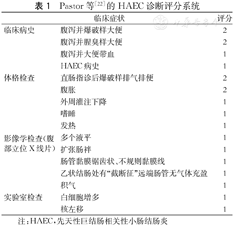

HAEC是HSCR患儿最常见的危及生命的并发症,但其诊断标准尚不统一。HAEC患儿的临床症状可表现为:发热(≥38℃)、爆破样腹泻、恶臭便、嗜睡,查体可见腹部膨隆,实验室检查有白细胞增多,"核左移"等。X线片观察到直肠乙状结肠区"截断征"和"锯齿状"外观伴不规则黏膜或肠积气等。Pastor等[22]最初提出一套临床诊断HAEC的评分系统,他们以总分HAEC≥10分作为诊断临界值(表1),而最近Frykman等[23]对HSCR患儿队列进行了评估,他们纳入了116例符合标准的HSCR患儿,其中43例患儿(37.1%)接受了至少一次疑似HAEC发作的治疗。当HAEC评分为4分时,敏感性(83.7%)和特异性(98.6%)之和最大,而先前确定的临界值为10分时,敏感性(41.9%)较低,但具有完美的特异性,因而提倡临床上应该使用临界值为4分来进行诊断,从而提高诊断的准确性。另外,Dore等[24]进行了回顾性研究发现,使用10分作为临界值时,50%患儿符合标准;而使用4分作为临界值,98%患儿得到诊断。与此同时,Gunadi等[25]的研究也有相同的结论。因而对于HAEC的诊断,尤其是对轻症患儿,应该使用临界值≥4分来进行诊断,减少漏诊。因而在临床上,应该借鉴相关评分系统新的临界值来提高对于HAEC的诊断效率。

消化道常见的益生菌包括乳酸杆菌、双歧杆菌、链球菌和肠球菌等,肠道菌群之间存在复杂的相互作用。随着益生菌能够缓解HAEC的情况增加,益生菌对此病的治疗可能存在益处。Wang等[26]进行了一项前瞻性多中心随机对照试验,研究结果表明:与对照组相比,口服益生菌组HAEC的发生率显著降低,其严重程度也显著降低。这表明益生菌不仅可以显著降低HAEC的发生,而且可以降低其严重性。并且,益生菌还平衡了T淋巴细胞亚群,维持了机体正常的免疫功能。此外,在口服益生菌组,促炎因子TNF-α、IFN-γ、IL-6显著降低,而抗炎因子IL-10显著升高,直接降低了炎症的发生,从而抑制了HAEC的发生[26]。另外,有研究认为益生菌治疗似乎并未使得HAEC的肠道菌群紊乱情况得到改善。比如,HAEC发作与放线菌的显著减少和类杆菌、变形菌的显著增加相关。Singer等[27]研究发现口服益生菌治疗并未使得类杆菌显著增加和放线菌显著减少的情况得到缓解。此外,Nakamura等[2]的研究表明益生菌与显著性降低HAEC的发病率之间没有相关性。但这些研究并不能否认益生菌在治疗HAEC中的作用,相关差异可能与样本量的大小有关,因此有待进一步扩大样本量来进行研究。

众所周知,肠道微生物群的失调可能是HAEC的病因之一,因而维持肠道菌群的平衡可能是对于HAEC的一个有力的治疗方案。婴儿期肠道微生物组的初始获得和早期发育对整个生命周期的人类健康非常重要。出生方式、抗生素使用、护理环境和营养都可能在生命早期肠道微生物组的组装中发挥作用。Gregory等[28]进行了统计研究,早产儿肠道微生物组群受到了出生后时间、出生体重、胎龄和营养的影响,而母乳喂养似乎掩盖了出生体重对早产儿肠道的影响,表明这种喂养方式对其不成熟的肠道具有一定的保护作用。母乳不仅可以促进早产儿肠道健康,而且还可以促进宿主和饮食因素的动态相互作用,从而在早产儿建立微生物群的过程中促进特定微生物的定植和富集,使得其肠道微生态系统得到良好的发育。同样Schanler[29]的研究也表明了纯母乳喂养的优点之大。由于早产儿的免疫系统和胃肠系统发育并不成熟,这会导致其防御系统有所改变。而先天防御的因素包括管腔pH值、酶、黏蛋白、上皮屏障、肠道运动以及乳铁蛋白和溶菌酶等非特异性抗菌因子,早产儿的这些防御因素较弱,不能较好抵抗外来病原体的侵袭。最近,Tang等[30]研究确定了纯母乳喂养是一种新型的全HAEC保护因素(即术前和术后合并HAEC)。此外,他们还发现母乳喂养可能会通过调节肠道微生物群组成来降低HAEC发生的风险[30]。因此,我们大力鼓励对新生儿尤其是早产儿进行纯母乳喂养来建立良好的胃肠稳态,进而达到预防HAEC的效果。

在临床上,可以将HAEC根据其严重程度分为:可疑HAEC的患儿、明确诊断HAEC的患儿和严重的HAEC患儿三类。对于可疑HAEC的患儿,通常可采用门诊治疗。这些病例的治疗应包括口服甲硝唑和儿茶酸或其他富含电解质的溶液。对于腹胀或结肠未完全排空的儿童,应考虑清洁灌肠。对于明确诊断的HAEC,通常需要住院治疗。这些患儿需要静脉输液和鼻胃管减压(如果有明显腹胀)进行治疗。此时清洁灌肠非常有效,有助于解决粪便淤滞,缓解HEAC。甲硝唑(口服或肠外)可治疗与HAEC有关的厌氧菌,包括艰难梭菌的感染。除甲硝唑外,还应考虑使用氨苄西林和庆大霉素、哌拉西林钠他唑巴坦钠或氨曲南(在青霉素过敏的情况下)联合使用广谱静脉抗生素。严重HAEC的患儿,尤其是休克期,可能需要入住重症监护病房。需要完全禁食、保证肠道休息、静脉液体复苏、直肠冲洗和广谱抗生素(包括甲硝唑)等治疗[31]。

在临床工作中,便秘可能是HSCR患儿术后的一个常见问题[32]。便秘在一定程度上会导致肠道菌群失调和肠壁屏障功能减弱,这无疑会加速术后HAEC发生。因而治疗便秘或可有效延缓或预防HAEC。其中,肉毒杆菌毒素(botulinum toxin,BT)注射通过解决出口梗阻的效果已在临床中得到了广泛认可和发展[33]。最近,Louis-Borrione等[34]研究提出由于HSCR患儿手术后局部解剖结构发生了变化,因此主张使用神经刺激器引导,将BT特异性输送至非松弛性肛门括约肌复合体的肌纤维,使BT注射效果更佳。虽然BT注射治疗可以改善HSCR患儿术后的梗阻症状,但是这种作用是可逆的。如果不进行重复注射治疗,大部分儿童就会因为反复出现梗阻症状从而需要使用泻药或灌肠剂。

HAEC是HSCR术前和术后发病和死亡的常见原因。近年来,我们不仅在HAEC的诊断方面有了新的进展,而且发现了越来越多可能与HAEC发病有关的风险因素。这些因素将有助于临床医生对于HAEC的早期识别,同时对于预防和治疗HEAC具有重要意义。在未来,我们还需要进一步研究HAEC相关干细胞移植技术,这是未来开展治疗新的方向。

所有作者均声明不存在利益冲突